4月21日の早朝なのか丑三つ時といえばいいのかわからない時間帯となる午前2時から開催されたAppleのスペシャルイベントで発表されたiPad Proであるが、12.9インチのディスプレイには革新的な技術として「ミニLED」を活用した「Liquid Retina XDR」が新たに採用された。ではミニLEDとは一体何のだろうか。今回はそれを調べたので、またメモとしてこの記事を書く。

この記事は4月23日にnoteに「iPad ProのミニLEDとは一体なんなのか」というタイトルで投稿したものをやや修正して転載したものになっています。原文は以下から。

iPad ProのミニLEDとは一体なんなのか|錦 aka NKIIB (nishikiout)|note

ミニLEDとは

ミニLEDについて調べてみて、個人の意見の多くが「有機EL(OLED)の次の技術」という言葉が散見されたが実際に見ていくとどうやら違うようだ。

ミニLEDというのは「ディスプレイの技術」ではあるが、液晶を部分的に発展させたものに過ぎず、あくまでも液晶が前提である。そのため、OLEDとは利点も欠点も異なる。ミニLEDは、液晶でのバックライトの部分を改良したものである。

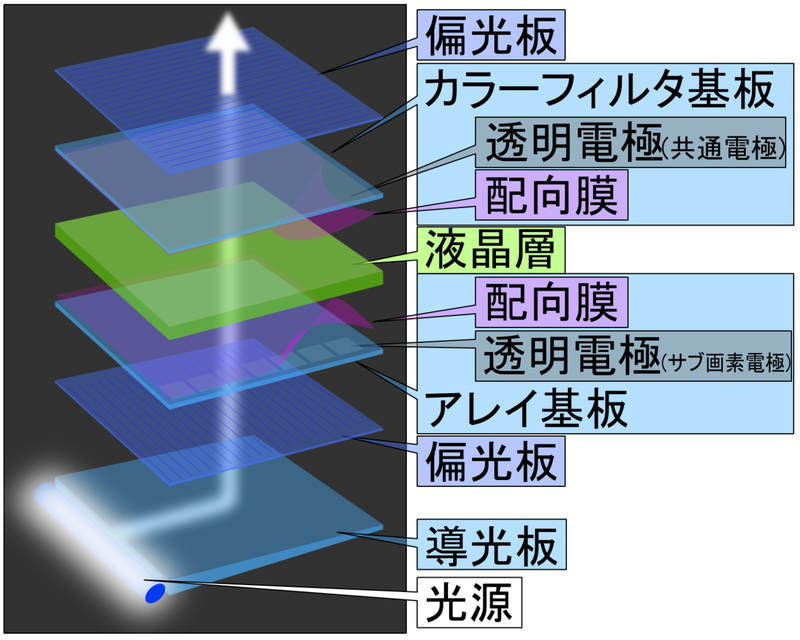

液晶パネルの発光の仕方というのはステンドグラスのようなものになっている。光を透過するRGBの各色のフィルムが平面上に配置された「カラーフィルタ」という層の後ろから光「バックライト」を当てることで発色する。「カラーフィルタ」と「バックライト」の間には、どの色のフィルムに光を通すかを操るシャッターのような役割を持つ層がある。それが液晶である。液晶は、例えば青色を出すときにカラーフィルタのBの部分に光を通しRGの部分への光を遮るというような役割をする。これによって色を表現している。バックライトについてはまた後に話すが、一応「カラーフィルタ」1つ分が液晶における最小単位となる「画素」となる。

ミニLEDはこの「バックライト」の部分の技術である。バックライトはあくまでも光を出せればいい。正確な色を出すためには 白色の光を発光できれば問題はない。なので、蛍光灯の技術を用いられた例もある。確か私が持っている「EIZO FlexScan S2110W」がそうだった。

少し余談だが、先日亡くなってしまった赤崎 勇氏が天野 浩氏とともに2014年にノーベル物理学賞を受賞したのは記憶に新しいと思う。このとき受賞した理由が「青色LED」の技術の発明である。これができるまではLEDは赤色しか存在しなかった。赤以外のLEDを作ることもできず、白色を発色することもできなかった。よってバックライトへの採用は難しいと思われていた。しかし、青色LEDができたことによって、青色LEDに黄色の蛍光体を含む層を重ねることで白い光を放つLEDの開発に成功した。つまり、現代においてLEDを光源として使うのには欠かせない技術だったのだ。今の薄型液晶の技術もLEDによって成り立っている側面もあるので、私はこのお二方を尊敬している。

話を戻すが、スマートフォンやタブレットなどのバックライトには基本的にLEDが用いられている。ただし、LEDはコストやサイズ、消費電力の問題で一つ一つの液晶の後ろにはなく、数個のLEDが「導光板」と呼ばれる光を下へ広げる板で拡散してLEDの数を少なくしている。この方式を「サイドライト方式」という。これによって消費電力やコストの問題を解消している。

しかし、サイドライト方式には欠点もある。それは液晶のコントラストの低さを解消しづらいという問題である。液晶ディスプレイにおいてコントラストを上げるためには、写っている映像の暗い部分と明るい部分でバックライトの輝度を変えることである。OLEDは一つ一つの画素が発行しているため、画素レベルで輝度を変更できるためコントラストが高くなるのに対して、サイドライト方式は、導光板を利用してバックライトを複数の画素が共有しているため輝度の調整が難しい。これの解決方法が「直下型バックライト」である。

サイドライト方式の場合、平面上に光を拡散するため細かい画面の輝度を調整することはできない。つまり、一つの光源の輝度を変更しようとすると、その他の部分の輝度も同じように変更されてしまうため、部分的な輝度の調整は難しい。基本的に黒(RGBすべて0,0,0の場合)以外では、限りなく黒に近い色だとしてもバックライトを発行しなければならないので、少しでも色を表現しないといけない部分がある場合は、黒の部分が真っ黒ではないという事象が起きる。

一方、直下型バックライトはLEDの数を多くして、液晶の下に敷き詰める。導光板による拡散ではなく光源自体を増やしたので、ある部分の輝度を調節できるようになりコントラスト比が上がる。この「直下型バックライト」は現在も一部のハイエンドテレビ製品で採用されている。もちろん、これにも問題がある。それはLEDのサイズだ。LEDのサイズが大きいがゆえに厚みも増し、数の問題から消費電力も多くなる。よってタブレットなどには不向きとされてきた。しかし、LEDも一応「半導体」の一種なので、技術の進歩とともに小型化され、最終的に0.1mmというレベルまで小型化した。小型化すれば消費電力も小さくなり、サイズの問題も解決する。そして「ミニLED」が誕生したわけである。

直下型バックライトは基本的にバックライト全体を複数個ごとのグループにまとめて1つのエリアを形成する。つまりは画面全体を1000~2000程度のエリアに分割する。そして、エリアごとに輝度の調節をする。これが既存のサイドライト方式と違う点で、サイドライト方式は画面全体を一つのエリアとして調節するのでコントラストが下がる。前述の通りOLEDは画素レベルでこれができるのでコントラスト比はもっと上がる。

iPad Proの場合、1万を超えるミニLEDを2,596分割している。画素数は2732*2048=559万5,136画素なので単純計算すると2155画素ずつ輝度の調整ができることになる。密度と画面サイズを元に計算した結果、約26.4平方cmごとにエリアが分けられているようだ(計算が間違っていたらごめんなさい)。

ではOLEDとの違いを次は見ていく。

OLEDとの違い

出典:ぱくたそ

OLEDはそもそもLEDの一つであり、LED同様に「発光するもの」である。OLEDはよく有機ELとも呼ばれるが、有機ELにも種類がありOLEDはあくまでもその一種である。ただし、スマートフォンなどで活用する場合OLEDがメインとなる。

OLEDは画素自体が発光するため、バックライトが必要ない。よってバックライト分の厚みを薄くすることができ、軽くすることもできる。

この薄さを利用した最近のスマートフォンの技術には「画面内指紋認証」がある。この技術は、音波などによって指紋を検知するというものになっており、それに必要な機構は画面下に収められている。つまり画面がこの音波などを通せない限りこの技術は使えない。

あとエッジが小さくなるというのも画素が自ら発行する恩恵である。iPhone XRとiPhone XSを例に取ると、iPhone XRのほうがベゼルが太くなっている。

その他、画面を曲げるという事もできる。Galaxy FoldやMate Xsのような画面が曲がるタイプのフォルダブルスマートフォンはOLEDが使われている。

そして、OLEDは消費電力が小さい。これは画素レベルで発光するかどうかを調整できるためである。液晶の場合、バックライトが1画素に1つというわけではないので、どこかのピクセルで発色しないといけない場合、全てのバックライトがオンになり消費電力は変わらない。一方、OLEDの場合は黒を表現する画素には電気が通らない。よって、画面のいち部分だけに時計とかを表示させたい場合、液晶の場合は普通に光っているのと変わらない量の電力を消費するが、OLEDの場合はその部分にしか電気が通らないので消費電力はかなり小さくなる。その上、バックライト自体がないので消費電力は小さい。

そして、コントラストの高さも特筆すべきだ。普通のLCDであるiPhone 11の「Liquid Retina」コントラスト比は1400:1。今回話題にしているミニLEDを採用したiPad Proの「Liquid Retina XDR」のコントラスト比は100万:1。これでも十分高い。しかし、iPhone 12に採用されているOLEDディスプレイ「Super Retina XDR」のコントラスト比は「Liquid Retina XDR」を更に超える、200万:1となっている。

実は、コントラスト比の高さを謳っているiPad ProのミニLEDよりもコントラストの高さだけで言えばOLEDのほうが優れている事がわかる。この理由もやはり画素レベルで輝度の調整ができるからである。ミニLEDは普通のLEDバックライトやサイドライト方式に比べればエリアを細かく分けられるだけであって、それでもやはり先程述べたとおり2000あまりの画素がまとめて調整される。つまり画素で見れば正確性はOLEDのほうが約2000倍正確である。また、OLEDは色の再現性が高いため色が鮮やかに見える。これも一因だろう。

しかしOLEDにも欠点がある。まずは画面の焼付きだ。OLEDは同じ画面をずっとつけているとその画面が焼き付く。技術の進歩で低減はしたものの液晶に比べればまだ発生率が高い。パソコンにはこの画面の焼付き問題がやはり大きいので、採用を見送る場合もあるようだ。

また、大画面を作りにくいという欠点もある。タブレットレベルの12インチやパソコンレベルの30~40インチならほぼ問題ないが、70インチを超えるような大画面テレビだとOLEDでの製造は難しい。

ミニLEDを活用する例

OLEDとの違いを解説したが、ここまでいうとOLEDに比べてミニLEDのメリットが弱すぎる気もするが、なぜiPad ProはミニLEDの採用に至ったのだろうか。

最大の理由「輝度の高さ」である。iPad Proの「Liquid Retina XDR」は、Pro Display XDRレベルのコントラストをタブレットで使えるようにするというのコンセプトである。そのため、輝度もコントラスト比も、Pro Display XDRと共通しており、HDR時最大1,600nitという仕様は明らかにPro Display XDRを意識した設定となっている。

1,600nitとは一体どれくらいの輝度なのかというと、1平方メートルの面積をろうそく1,600本分の光でムラなく照らすことができるという明るさである。比較すると、iPhone 12の通常時の最大輝度(625nit)の2.5倍、iPhone 12 Proの通常時の最大輝度(800nit)の2倍である。

液晶はバックライトで光を出すため、OLEDに比べると輝度は上げやすく、1,600nitというとんでもない輝度まであげようとすればOLEDよりも液晶のほうが向いている。

そして、液晶のコントラストを上げにくいという欠点をOLEDレベルとまでは行かないが解消できるのミニLEDというわけだ。

つまり、従来の液晶とOLEDの欠点を消し合い、互いの利点を併せ持ったのがミニLEDとなる。

最後にミニLEDがiPad Proに採用された理由を考える。

Appleは先端の技術をまずiPhoneに導入する、あるいは導入する前提でリリースするが、iPhoneではそこまで高い輝度は必要ないので、消費電力も少なく、軽量で薄型、それでもってコントラストが高いOLEDの方を選び、これらの利点を活かせないが輝度の高さが活かせるiPad ProでミニLEDを一番初めに採用したのは正しい。

あと、Pro Display XDRとiPhone 12シリーズを除けば、実はiPhone 12で撮影したDolby Vision作品をネイティブで再生できるモニターやディスプレイを搭載した製品はAppleの製品の中にはなかった。なのでクリエイティブな作業にも使われるiPad ProにミニLEDを採用したのだろう。

ミニLEDを用いれば比較的安価にコントラストの高いディスプレイが実現できるので、iPad Proを皮切りに「Liquid Retina XDR」を採用するApple製品は増えていくだろう。次はiMacやMacBook Proあたりが対応してくる事になりそうだ。