AMDは、「Ryzen AI 300」シリーズと「Ryzen 9000」シリーズの詳細を明らかにしました。

Ryzen AI 300とRyzen 9000

「Ryzen AI 300」シリーズと「Ryzen 9000」シリーズは、Computex Taipeiにて発表された、AMDの新しいCPUラインナップです。Ryzen AI 300 シリーズは、モバイル向けでMicrosoftのCopilot+PCに適合するようにNPUを搭載しています。一方で、Ryzen 9000シリーズは、Ryzen 9000シリーズの後継となるAM5ソケットのデスクトップ向けのラインナップとなっています。

Zen 5

2つのラインナップは両方ともZen 5 CPUアーキテクチャを採用しています。Computexでは、主にAIの発表が中心だったので、Zen 5について、Zen 4から16%のIPCの向上と、Zen 4からサポートされたAVX-512のスループットが向上している旨の発表しかありませんでしたが、今回その詳細が明らかになった形になります。

Zen 5の主なアップデートのポイントは以下のとおりです。

- 命令デコーダユニットがデュアルパイプになり、全体的にスループットが向上

- 整数ALUとAGUの実行ユニットが1基ずつ増加

- 浮動小数点数演算が大幅に強化されAVX-512性能が向上

- キャッシュの大型化

- キャッシュの帯域幅の向上

Zen 5は、大幅なアーキテクチャの更新となっているようで、オーバーホールされたバージョンと評価されています。では見ていきます。

デコードから実行までのスループットが向上

まず、命令のデコード部分です。通常、命令はメモリから取り出されたあと、命令を内部命令にデコードして実行しますが、このデコード部分が強化されています。

Zen 5では、クロックあたり2倍となる8命令のデコードを実現し、実行ユニットへのディスパッチが8命令に強化されています。

内訳と詳細を見ていきます。命令デコーダはZen 4から性能自体は変わらず、1クロックあたり4命令ですが、デュアルパイプとなったことで1クロックあたり4命令x2ユニットの命令をデコードできるようになりました。そして、これに伴い、デコードから実行までの部分についても強化されており、デコードされた命令が格納されるOp Cacheに保存できる内部命令の数が9内部命令から12内部命令に、実行ユニットへのディスパッチも1クロックで6内部命令から8内部命令へ強化されています。

AMDはこれらによって高度な分岐予測を実現しているとしており、レイテンシを削減し、精度とスループットを向上させる用に設計したとしています。

演算装置の増加しAVX-512への対応も

次に、整数演算性能について見ていきましょう。Zen 5は、Op Cacheからのディスパッチがクロックあたり8内部命令となっています。これは前述のとおりです。演算装置自体は、ALUが6基、AGUが4基の計10基搭載されています。ALUは3基がBR(Branch Unit)、3基が乗算器との兼用となっているようです。

浮動小数点数演算については、スケジューラが3基に強化されています。浮動小数点数演算において特筆すべきは、512bitのデータパスを備えた浮動小数点数ユニットを有しているというとこです。冒頭でAVX-512のスループットの向上というお話をしましたが、Zen 4から実装が変わっています。Zen 4では256bit演算器を使用してAVX-512命令を処理していましたが、Zen 5では512bit演算器を使用しています。これに伴ってAVX-512命令の性能が大幅に向上することが期待されています。

さらに浮動小数点数加算を高速に行うことができるFADDが3クロックサイクルから2クロックサイクルに低遅延となっています。

キャッシュも大型化

キャッシュはL1データキャッシュが12-way、4-load/2-storeの48KBとなり、帯域が2倍に向上しています。これによって、データの読み込み速度が大幅に向上しています。

AMDはIntelと比較してキャッシュを重視している印象があるため、これは興味深いです。

なお、コアあたりのL2・L3キャッシュ自体は言及されておらず、それぞれ1MB・4MBでそのままです。また、同時にZen 5cも発表されていますが、こちらはL3キャッシュを1MBにしたものとなります。

プロセスノードへの最適化

AMDはZen 5の設計について、TSMC 4nmと3nmに最適化されているとしました。AMDが世代ごとに2つのプロセスに最適化するというのはよくあることで、シリーズの途中からプロセスルールが変更になることはあります。

今回登場しているRyzen AI 300シリーズも、Ryzen 9000シリーズもともに4nmですが、将来的には、3nmの製品も投入する予定を示した形になります。

Ryzen AI 300

製品を見ていくことにしましょう。

ではまず「Ryzen AI 300」シリーズからです。ラインナップを確認します。

| コア/ スレッド |

ベース クロック |

ブースト クロック |

L3 | TDP | GPU | CU数 | TDP | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ryzen AI 9 HX 370 | 4C8c/24T | 2.0 GHz | 5.1 GHz | 24MB | 15~54W | Radeon 890M | 16 | 15~54W |

| Ryzen AI 9 365 | 4C6c/20T | 2.0 GHz | 5.0 GHz | 24MB | 15~54W | Radeon 880M | 12 | 15~54W |

ラインナップは2製品のみ。今後より多くの製品が登場する可能性は高いです。これらの製品はともにcTDPが15W~54Wと全範囲をカバーしています。特にSnapdragon X Eliteも同じような範囲をカバーしており、AI PCだけでなくセグメントとしても競合関係にありますね。

Ryzen AI 300シリーズは、名前にもある通りAIに特化したもので、NPUを搭載しており、構成として「Zen 5 / Zen 5c CPU」+「RDNA 3.5 GPU」+「XDNA 2 NPU」という構成になっています。XDNA 2 NPUは後述で詳しくお話しますが、50 TOPSの性能を有しており、Microsoftが定めるCopilot+PCの要件を満たします。

Zen 5/Zen 5cの異種混合CPU

CPUはHawk Pointに引き続き異種混合型となっており、Zen 5とZen 5cで構成されています。IntelのHybrid TechnologyやArmのbig.LITTLEと同様に高性能コア/Pコアと高効率コア/Eコアで構成されており、PコアにあたるものがZen 5、EコアにあたるものがZen 5cとなるわけです。ただし、Intelと違いZen 5とZen 5cでサポートされる命令セットに差異はなく、目立った違いは前述のL3キャッシュのサイズのみとなります。そのため、異種混合でもZen 5の全機能を使用することが可能です。

「Ryzen AI 9 HX 370」は4コアのZen 5と8コアのZen 5cの計12コア24スレッド、「Ryzen AI 365」は4コアのZen 5と6コアのZen 5cの計10コア20スレッドとなっています。

ただ、現時点ではZen 5のクロックは判明しているものの、Zen 5cコアのクロックは不明です。

CPUの機能で言えば、AIの面でAVX-512のスループットが大幅に向上していることから、積和を要求するような場面、トレーニング性能に好影響を与えていると考えられます。もちろんそれだけでなく、数多くのワークロードにおいても好影響を与えているでしょう。

性能として、Cinebench 2024のシングルベンチマークにおいて、Core Ultra 9 185Hの1.2倍、マルチ性能に置いては1.4倍を実現しています。ただ、やや気になるのは、シングル性能はSnapdragon X Eliteに負けていることですね。この部分はARM勢の強みが生かされている感じがありますね。

モバイル向けに最適化されたRDNA 3.5 GPU

GPUには新たに「RDNA 3.5」を採用している「Radeon 800」シリーズが採用されています。RDNA 3.5についてこれまで明かされていませんでしたが、今回新たに明かされました。

内部構造の変更に伴って、テクスチャサンプリングレートが2倍に向上したことにより、GPUの性能は最大2倍となります。具体的にはゲームのテクスチャとグラフィックスの洗面度が向上し、高解像度でのゲームプレイにおいてよりきれいなフレームを実現できます。

さらに、補完性能と比較レートが2倍となっているうえ、ベクトル演算用の命令セットが強化されたこともあり高品質のグラフィックスを実現しているようです。

RDNA 3.5は全体的にRDNA 3の省電力性強化版となっており、LPDDR5への最適化、データの圧縮により処理最適化等によってメモリ管理が見直されています。結果としてメモリアクセスの回数が減り、省電力に寄与しています。

50 TOPSを実現するXDNA 2 NPU

AMDはIntelに先駆けて2023年の初頭に発売された「Ryzen 7040」からNPUを搭載しています。RyzenのNPUは、AMDが買収したXilinxのFPGA技術をベースとしたXDNAアーキテクチャに基づいています。NPUのブランド名は「Ryzen AI」だったのですが、今回製品名にRyzen AIって使われてて・・・。

Ryzen 7040で採用されたXDNAは、Ryzen 8040シリーズでもそのまま採用されました。ただしクロックが向上したのか性能は10 TOPSから16 TOPSに向上しています。そして、今回は初の大型更新となるXDNA 2を採用し、大幅に性能が向上。50 TOPSとなっています。

AMDは今回始めてXDNAの設計について公表しました。

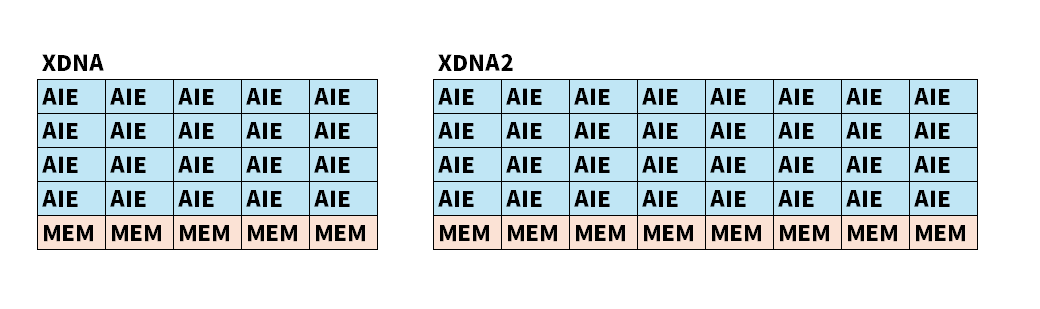

XDNAはタイル型のアーキテクチャを採用しており、大きく演算を行うAIE Tileとメモリに当たるMemory Tileの2種類のタイルで構成されています。

AIE TileとMemory Tileはそれぞれ五目のように配置されています。そして、AIE TileとMemory Tileは相互に接続できるプログラマブルなインターコネクトでつながっており、AIE TileとAIE Tile、AIE TileとMemory Tileが縦横に接続されています。

XDNAではAIE Tileが20基、Memory Tileが5基だったのが、XDNA 2ではそれぞれ1.6倍に増加し、AIE Tileが32基、Memory Tileが8基となっています。また、AIE Tileに搭載されている演算器の数も倍になっており、実質的に3.2倍の規模となっています。

基本的に、AIE Tile 4基とMemory Tile 1基がワンセットになるようで、このセットが8基あるので計8ストリームの処理を同時に行うことができます。

また、XDNA 2ではBlock FP16という技術を採用しています。これは、INT8の負荷で、FP16と同等の精度の演算を実現する新しい精度です。通常、浮動小数点数は符号部・指数部・仮数部を有しており、FP16では1bit/5bit/10bitですが、この内の指数部をすべての値で共有することで、実質的に仮数部での演算にすることができます。つまり、ごまかしごまかしの演算を行うことによって、FP16の精度を実現しているということになります。この手法は一般的にマイクロスケーリングと呼ばれるようで、IntelのLunar Lakeでも採用される見込みです。

50TOPSはINT8の性能ですが、Block FP16でも50 TOPSが実現できるので、実質的なFP16性能も50 TOPSとすることができるはずです。

また電力効率の面では、PC Watchによると6セットは2セットごとにオンオフを切り替える事ができるようです。つまり、Windows Studio Effectのような勁力な場合は、2セットだけをオンにして、4セットをオフにすることができるということのよう。ただ、これがなぜ6セットなのかはふめい。8セットなはず。

性能

では最後に性能を見てみます。Core Ultra 9 185Hと比較されたデータがありました。(Snapdragon X Eliteとも比較されていましたが、数値がないので略)

プロダクティビティでは、App Startup PCMark10で1.07倍、PCMark10 Benchmarkで1.13倍、Office Procyonで1.21倍、WebブラウジングのKrakenで1.3倍。

ゲーミングでは、Far Cryにおいて1.27倍、F1 2022において1.36倍、Cyberpunk 2077に置いて1.65倍となっています。ゲーミングで目立つのはSnapdragon X Eliteの「Failed to run」の文字。AMDはおそらくゲームが動作することもアピールしてるんでしょうね。

全体的に、Core Ultra 185HとCPU性能は同等程度からやや高め、GPU性能は非常に高いという結果でした。CPUについて、前述の通りシングルコアの性能がSnapdragon X Eliteに劣るというのは、設計というか特性の違いのような気がします。

製造プロセス

最後に製造プロセスについて。

Ryzen AI 300シリーズは、TSMC 4nmを用いて製造されています。

Ryzen 9000シリーズ

ではRyzen 9000シリーズを見ます。

Ryzen 9000シリーズは、Ryzen 7000シリーズの後継で、AM5ソケットのデスクトップ向けCPUとなります。

まずラインナップを確認します。

| コア/スレッド | ベース クロック |

ブースト クロック |

L2+L3 | TDP | |

|---|---|---|---|---|---|

| R9 9950X | 16C/32T | 4.3 GHz | 5.7 GHz | 80MB | 170W |

| R9 9900X | 12C/24T | 4.4 GHz | 5.6 GHz | 76MB | 120W |

| R7 9700X | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.5 GHz | 40MB | 65W |

| R5 9600X | 6C/12T | 3.9 GHz | 5.4 GHz | 38MB | 65W |

では見ていきます。

Zen 5を採用しOCも強化されたCPU

CPUはZen 5を採用しており、異種混合ではありません。最大のコア数も変わらず、CCDあたり8コアの16コアです。

CPUは6 GHzには達しないものの5.7 GHzと、それなりに高クロック。ただ、Zen 4からそれほど向上してないので、性能向上幅はZen 5のIPC 16%分だけになりそうな感じですかね?

オーバークロックについても強化されており「Curve Optimizer」を拡張した「Curve Shaper」が追加されています。変更点としては、温度帯と周波数の15の段階ごとに電圧を調整することができ、低クロック時には電圧を下げ、必要に応じて電圧を向上させるという変更を加えることができます。

OCが強化されたメモリ

CPUとメモリのオーバークロックが強化されています。

AMD EXPOモジュールを利用して、OSが動作している状態からメモリの電圧などを調整してOCを可能にする「メモリオーバークロックオンザフライ」という機能が搭載されました。

また、EXPOメモリは新たにDDR5-5600にも対応しています。

I/Oとチップセット

Ryzen 9000シリーズは、AM5ソケットで、AMD 600シリーズチップセットを搭載したマザーボードであればBIOSの更新で対応することができます。

その一方で、AMD 800シリーズチップセットも投入します。AMD 800シリーズチップセットは、上からX870E・X870・B850・B840が提供されます。旧来のA620などに当たるエントリ向けのチップセットはB840にまとめられているようです。

X870EとX870の2つのチップセットについては、別チップにはなるもののUSB4 40Gbpsに対応します。

PCIeは引き続きGen 5などそれ以外のI/Oの変更点は明らかになっていませんというか、おそらくありません。

製造プロセス

Ryzen 9000シリーズは、CCDはTSMC 4nm、I/O Dieは6nmで製造されているようです。どうやら、I/O Die自体はRyzen 7000シリーズからの変更点はないようですね。

関連リンク

- Ryzen 9000は4nmのZen 5コアに強化。新OC機能も追加 - PC Watch

- Zen 5+Zen 5cコアの異種混合CPU「Ryzen AI 300」の設計が公開 - PC Watch

- Zen 5は前世代からIPCが16%向上。3nm版も登場か?AMDがCPUの詳細を明らかに - PC Watch

- The AMD Zen 5 Microarcitecure: Powering Ryzen AI 300 Series For Mobile and Ryzen 9000 for Desktop

- AMD Zen 5 Technical Deep Dive | TechPowerUp

- Zen 5 Microarchitecture - AMD deep-dives Zen 5 architecture — Ryzen 9000 and AI 300 benchmarks, RDNA 3.5 GPU, XDNA 2, and more - Page 4 | Tom's Hardware